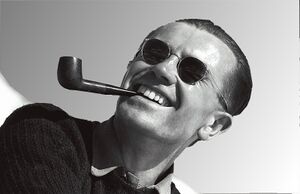

Maurice Besset

Source : Land Tirol/Tiroler Kunstkataster (Land du Tyrol/Cadastre artistique tyrolien)

Maurice Besset a dirigé de 1948 à 1958 l’Institut français d’Innsbruck. Dans la zone occupée du Tyrol et du Vorarlberg, il fut durant cette décennie l’acteur le plus important de la politique culturelle française.

Création de l’Institut Français d’Innsbruck

Maurice Besset, né le 18 août 1921, a grandi à Paris, dans une famille bourgeoise du 16e arrondissement. En 1940, ayant intégré la prestigieuse École normale supérieure de la rue d’Ulm, il s’y engagea dans des études d’allemand tout en s’intéressant parallèlement à l’histoire de l’art. En 1945, il fut reçu à l’agrégation d’allemand. Son centre d’intérêt principal était le poète allemand Novalis. En 1944-1945, il servit comme volontaire dans un régiment de blindés de l’armée française de libération. C’est à l’été 1945 qu’il fut appelé à Innsbruck par Eugène Susini, en même temps que Marcel Decombis[1], lui aussi germaniste et agrégé. Susini avait été chargé par les autorités françaises d’occupation d’organiser l’ensemble de l’activité culturelle dans la zone qu’elles contrôlaient, le Tyrol et le Vorarlberg, ainsi qu’une partie de Vienne. Avant la guerre déjà, il avait dirigé quelques mois l’Institut français de Vienne et devait maintenant en assurer la réouverture, ce qui rendait indispensable sa présence dans la capitale. Il chargea donc les deux jeunes collaborateurs en qui il avait confiance, Maurice Besset et Marcel Decombis, d’assumer la responsabilité de la culture en Autriche occidentale. Il s’agissait tout d’abord de reprendre le plus vite possible l’organisation des cours à l’université d’Innsbruck et de mettre sur pied un Institut français d’Innsbruck, appelé à devenir un centre de diffusion de la culture française. Et en effet, dès le semestre d’hiver 1945-1946, l’université d’Innsbruck fut la première université autrichienne à reprendre les cours, et l’Institut français de la Kapfererstrasse, dans le quartier de Saggen, fut ouvert le 8 juillet 1946.

Decombis et Besset furent accompagnés dans leur tâche par le général Béthouart, commandant en chef des forces d’occupation françaises, convaincu de l’importance d’une solide activité culturelle en Autriche. La France devait compenser dans le secteur de la culture son infériorité sur le plan matériel aux trois autres puissances d’occupation. Ce serait le moyen d’une part de restaurer un prestige bien entamé, d’autre part de contribuer à la dénazification de la population autrichienne et à la restauration de sa confiance en soi.

L’Autriche, se distinguant en cela nettement de l’Allemagne, devait prendre appui sur son propre passé de nation culturelle, aidée en cela par la France. Il n’existait pas de directives précises concernant la mise en œuvre du projet culturel de la France, mais pour Maurice Besset c’était un avantage, et voici comment, a posteriori, il décrit la manière dont il s’engagea dans cette tâche : « Il ne s’agissait pas simplement de livrer des informations sur l’actualité ou de proposer un divertissement destiné à détourner de l’actualité, mais de permettre d’établir un contact avec des œuvres (relevant de la littérature, des arts, de la philosophie, de la musique et des sciences sociales) susceptibles de dégager des lignes de pensée permettant de dépasser le chaos du moment. »[2] Et c’est ainsi que dès juillet 1946, l’ouverture de l’Institut culturel fut accompagnée d’une exposition intitulée « Chefs d’œuvre du musée d’art moderne de Paris ».

Les points forts du travail culturel

Lorsque Marcel Decombis, pour des raisons personnelles, quitta Innsbruck, Maurice Besset eut le champ entièrement libre pour mettre ses idées en pratique, pour se détacher des tendances officielles de l’activité culturelle française, marquée par le souci de (ré)éducation, voire de propagande, à laquelle il entendait désormais donner nettement le caractère d’une offre diversifiée. C’est seulement s’il parvenait à susciter chez les habitants du Tyrol et du Vorarlberg un véritable intérêt pour les expositions, les concerts et les conférences proposés par son institut, il en était convaincu, que les effets du travail culturel se feraient sentir durablement. Cela se ferait sur la base d’un transfert culturel fondé sur l’égalité de droits, où l’émetteur et le récepteur pourraient se parler d’égal à égal. Toute forme d’impérialisme culturel était étrangère à Maurice Besset, et n’ayant eu dans sa jeunesse aucune expérience de diplomate ou de médiateur culturel, il se fiait largement à son instinct. Sur place, il trouva de l’aide dans la fréquentation d’un cercle d’intellectuels gravitant autour du fondateur de la revue Der Brenner, Ludwig von Ficker[3], qui avait également contribué à la découverte de Trakl, et dont la fille, Birgit Schowingen-Ficker[4] fut l’une des premières collaboratrices de Besset à l’Institut français. Besset avait du flair pour détecter ce qui « fonctionnait », ainsi qu’il le formula lui-même[5], faisant ainsi référence aux contenus culturels que son public pouvait et voulait accepter. En faisaient partie, dans le registre des expositions, plusieurs peintres de la « modernité classique » comme Picasso[6], Matisse[7], Léger[8], Bonnard[9], Denis[10], Dufy[11], Rouault[12], ou de la « modernité modérée » de l’École de Paris. Mais Besset exposa aussi dans la Kapfererstrasse les œuvres de représentants de courants plus contemporains, tels Hartung[13], Soulages[14], Mathieu[15], Manessier[16] ou Bazaine[17]. S’agissant des concerts, il misa sur la qualité et, le plus souvent en collaboration avec Eugène Susini qui se trouvait à Vienne, il fit venir des solistes et des ensembles tels Ginette Neveu[18], Alfred Cortot[19], le Quatuor Pascal[20], Olivier Messiaen[21], le Trio Pasquier[22] ou Pierre Fournier[23], tous des artistes de renommée mondiale. Pour les conférences, il fit venir de remarquables spécialistes, complétant ainsi le programme d’expositions et de concerts, tout en mettant l’accent sur les sujets en lien avec l’art, la littérature, la philosophie et la musique. Ce furent des philosophes aussi célèbres que Maurice de Gandillac[24], Vladimir Jankélévitch[25] ou Emmanuel Mounier[26] qui, en 1948 et 1949, vinrent à Innsbruck participer à des conférences et à des tables rondes. La relation personnelle de Besset avec Le Corbusier et son intérêt pour l’architecture l’incitèrent à organiser plusieurs conférences ou débats sur le sujet. Entre 1946 et 1950, les événements proposés par l’Institut français étaient particulièrement appréciés du public tyrolien, car ils comblaient l’absence d’infrastructures culturelles : durant l’immédiat après-guerre, il n’y avait à Innsbruck ni galeries, ni musées exposant de l’art moderne et contemporain, aucun organisme capable de faire venir, comme le faisait Besset, des musiciens et des intellectuels d’envergure.

Les jeunes artistes du Tyrol trouvaient dans les expositions organisées par Besset une motivation extrêmement forte. Durant des années, l’accès à l’art moderne leur avait été interdit, c’est pourquoi l’exposition générale organisée par Besset en 1950, « 1940-1950. Dix années d’activité artistique en France », fut de première importance pour les jeunes artistes et les marqua profondément[27]. En revanche, Maurice Besset n’a présenté ni les surréalistes ni les dadaïstes, ce qui s’explique d’une part par son goût personnel, d’autre part par le désir de « […] ne pas se livrer à une inutile provocation […] »[28]. À noter que presque chaque année, Besset consacrait une exposition à un ou plusieurs artistes autrichiens : Jeunes artistes du Tyrol (1948), Werner Scholz : L’Ancien testament (1949), Wotruba : Léger, Matisse, Rouault (1950), Peinture, arts plastiques et graphiques en France, en Italie et en Autriche (1951), Franz Lettner[29] (1952), Kurt Moldovan[30] (1954), Hans FroniusHans Fronius[31] (1955), Gens et rues de Paris – photos de Rudolf Purner (1956), Impressions de voyages d’artistes autrichiens en France (1957). Les collaborateurs de Besset à l’Institut, témoins de cette époque, ont souligné que durant les « années Besset – 1948-1958 », l’Institut français avait surtout été un centre destiné aux artistes et aux amateurs d’art, et beaucoup moins un « institut des langues ».

Aucun des directeurs qui lui succédèrent à la tête de l’Institut ne parvint à obtenir autant de moyens financiers et d’infrastructures que Besset, ce qui s’explique par la conjoncture politique liée à l’occupation. Il pouvait par exemple utiliser quotidiennement les trains qui circulaient entre Innsbruck et Paris pour transporter des œuvres d’art, ce qui lui permettait d’organiser de nombreuses expositions. Besset utilisait aussi les fonds dégagés par les puissances d’occupation afin que soient organisés ce que l’on appelait « les semaines universitaires » de Sankt Christoph am Arlberg et un grand nombre de camps de la jeunesse installés dans différentes localités du Tyrol et dirigés par son proche collaborateur Albert Nolin. Ces deux initiatives permettaient à la jeunesse autrichienne et à la jeunesse française de se rencontrer dans un cadre non seulement universitaire, mais aussi sportif et amical.

La carrière après l’Occupation

En 1955, le départ des dernières troupes d’occupation et le rétablissement de l’indépendance de l’Autriche par la ratification du « Traité d’État » marquèrent la fin d’une époque pour l’Institut français d’Innsbruck et pour son directeur. La reconstruction du paysage culturel tyrolien avait peu à peu fait perdre à l’Institut son monopole et son statut de plaque tournante de la culture en Autriche occidentale, tandis que la nouvelle mobilité, en constante expansion, des artistes et des intellectuels rendait possible des échanges culturels entre la France et l’Autriche sur une base plus large et plus individuelle. Pendant dix années, Besset, aux côtés d’une équipe franco-autrichienne fortement engagée dont faisait aussi partie la poétesse et traductrice Lilly von Sauter, avait assumé le rôle d’un intermédiaire et d’un créateur de réseaux ouvert et non conventionnel. Et il avait tiré profit des avantages matériels liés à la situation d’occupation pour réaliser un travail culturel élitaire, certes, et auquel était attaché du prestige, mais qui avait durablement enrichi son public. Besset poursuivit sa carrière en passant d’abord deux années à Berlin avant de revenir en France où il fut commissaire d’exposition, directeur de musée (notamment au Musée national d’art moderne de Paris et au musée de Grenoble) et professeur d’histoire de l’art. Dans les années qui suivirent (de 1975 à 1991), il enseigna à l’université de Genève, où il mourut en 2008. À lire cet extrait d’un bref Curriculum Vitae, on a l’impression que l’Institut français d’Innsbruck fut un laboratoire pour son activité ultérieure :

« Chacun de ses passages dans ces institutions est pour lui l’occasion de les placer au centre de la vie artistique, en consacrant des expositions aux pionniers de l’abstraction et du graphisme, tels que Max Bill (1969) et Roman Cieslewicz, et en faisant l’acquisition d’œuvres d’artistes de dimension internationale, tels que Sam Francis, Sol LeWitt ou Ellsworth Kelly. Au Musée national d’art moderne de Paris, où il est nommé conservateur (1960-1965), il inaugure un programme pluridisciplinaire qui mêle la photographie, le théâtre, le cinéma et l’architecture à la peinture et à la sculpture. »

Références et liens externes

- ↑ https://explore.gnd.network/gnd/1069405159

- ↑ Eine Erinnerung / Un souvenir, p.12

- ↑ https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/?curid=18602

- ↑ https://www.deutsche-biographie.de/pnd117015652.html

- ↑ Eine Erinnerung / Un souvenir, p.12

- ↑ https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11919660r

- ↑ https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11915136j

- ↑ https://www.fernand-leger.de/

- ↑ https://www.museebonnard.fr/index.php/fr/musee/pierre-bonnard

- ↑ https://data.bnf.fr/fr/ark:/12148/cb121402945

- ↑ https://data.bnf.fr/fr/ark:/12148/cb12223382x

- ↑ https://data.bnf.fr/fr/ark:/12148/cb11922740x

- ↑ https://www.deutsche-biographie.de/sfz131785.html#index

- ↑ https://data.bnf.fr/fr/ark:/12148/cb119252210

- ↑ https://data.bnf.fr/fr/ark:/12148/cb11998380z

- ↑ https://d-nb.info/gnd/118730614

- ↑ https://data.bnf.fr/fr/ark:/12148/cb11890722s

- ↑ https://data.bnf.fr/fr/ark:/12148/cb138979240

- ↑ https://data.bnf.fr/fr/ark:/12148/cb124338987

- ↑ https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13998008p

- ↑ https://data.bnf.fr/de/ark:/12148/cb138974416

- ↑ https://data.bnf.fr/de/ark:/12148/cb13907167c

- ↑ https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb133229265

- ↑ https://www.universalis.fr/encyclopedie/maurice-de-gandillac/

- ↑ https://explore.gnd.network/gnd/119523051

- ↑ https://explore.gnd.network/gnd/118801112

- ↑ Oswald Oberhuber, dans : Günther Dankl, Tirol Frankreich, p. 52

- ↑ Eine Erinnerung / Un souvenir, p. 12

- ↑ https://explore.gnd.network/gnd/118572164

- ↑ https://explore.gnd.network/gnd/118850903

- ↑ https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119036785

Bibliographie

- Besset, Maurice : Eine Erinnerung. Dans : Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum (Ed.) : Tirol-Frankreich 1946-1960. Spurensicherung einer Begegnung. Innsbruck 1991, p. 11–16.

- Dankl, Günther : Zu den Auswirklungen der französischen Kulturpolitik während der Besatzungszeit auf die Rezeption der bildenden Kunst in Tirol. Dans : L’Institut français d’Innsbruck (Ed.) : das institut français ist 50 jahre alt. Innsbruck 1997, p. 77–83.

- Dankl, Günther : Tirol-Frankreich. Ein Dialog. Dans : Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum (Ed.) : Tirol-Frankreich 1946–1960. Spurensicherung einer Begegnung. Innsbruck 1991, p. 49–59.

- Porpaczy, Barbara : Frankreich-Österreich 1945–1960. Kulturpolitik und Identität. Innsbruck : Studienverlag 2002 (= Innsbrucker Forschungen zur Zeitgeschichte, Band 18), notamment p. 75–87.

- Porpaczy, Barbara : Entretien non publié avec Renate et Tibor Lichtfuss à Innsbruck, 30 avril 1995.

- https://www.universalis.fr/encyclopedie/maurice-besset/, consulté le 22 mai 2025.

Autrice

Barbara Porpaczy

Traduction d’Hélène Belletto-Sussel

Mise en ligne : 02/09/2025