« Robin Christian Andersen » : différence entre les versions

Aucun résumé des modifications |

|||

| Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||

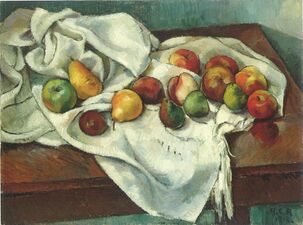

File:M121 1.jpg|Robin Christian Andersen, ''Nature morte aux fruits sur nappe blanche'' (''Früchtestillleben auf weißem Tuch''), 1913 | File:M121 1.jpg|Robin Christian Andersen, ''Nature morte aux fruits sur nappe blanche'' (''Früchtestillleben auf weißem Tuch''), 1913 | ||

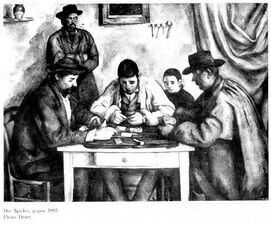

File:V132.jpg|Paul Cézanne, ''Les Joueurs de cartes'', 1885 | File:V132.jpg|Paul Cézanne, ''Les Joueurs de cartes'', 1885 | ||

</gallery> | |||

<gallery mode="packed" heights="150px"> | |||

File:M50 1.jpg|Robin Christian Andersen, ''Matelots'' (''Matrosen''), 1914 | File:M50 1.jpg|Robin Christian Andersen, ''Matelots'' (''Matrosen''), 1914 | ||

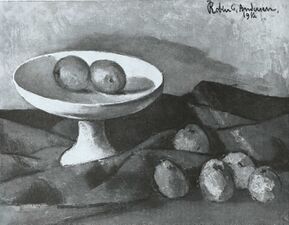

File:V131.jpg|Paul Cézanne, ''Nature morte au compotier'', 1879/80 | File:V131.jpg|Paul Cézanne, ''Nature morte au compotier'', 1879/80 | ||

| Ligne 23 : | Ligne 25 : | ||

</gallery> | </gallery> | ||

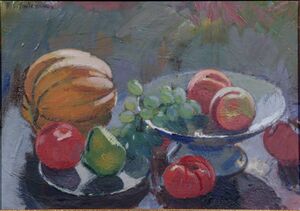

[[File:Landschaft bei Aspang.png|left|250|thumb|Robin Christian Andersen, ''Landschaft bei Aspang'', 1924]][[File:M109.jpg|right|250|thumb|Robin Christian Andersen, ''Stillleben mit Kürbis, Obstteller und Obstschüssel'', vers 1934]]Dans les années 1920, l’influence de Cézanne sur le style d’Andersen s’estompe au profit d’une mise en avant d’éléments expressifs. À partir du milieu des années 1920, cette évolution conduit à une synthèse particulièrement originale, où prédominent tant des éléments picturaux et expressifs qu’une composition formellement rigoureuse, rappelant à nouveau l’héritage du maître français. L’admiration d’Andersen pour Cézanne se manifeste notamment par sa prédilection pour la nature morte et le paysage, genres dans lesquels le peintre français a le plus clairement exprimé son impératif d’une « peinture pure ». | [[File:Landschaft bei Aspang.png|left|250|thumb|Robin Christian Andersen, ''Landschaft bei Aspang'', 1924]][[File:M109.jpg|right|250|thumb|Robin Christian Andersen, ''Stillleben mit Kürbis, Obstteller und Obstschüssel'', vers 1934]]Dans les années 1920, l’influence de Cézanne sur le style d’Andersen s’estompe au profit d’une mise en avant d’éléments expressifs. À partir du milieu des années 1920, cette évolution conduit à une synthèse particulièrement originale, où prédominent tant des éléments picturaux et expressifs qu’une composition formellement rigoureuse, rappelant à nouveau l’héritage du maître français. L’admiration d’Andersen pour Cézanne se manifeste notamment par sa prédilection pour la nature morte et le paysage, genres dans lesquels le peintre français a le plus clairement exprimé son impératif d’une « peinture pure ». | ||

==Réception de Cézanne dans la peinture autrichienne== | ==Réception de Cézanne dans la peinture autrichienne== | ||

Version du 15 juillet 2025 à 08:01

L’œuvre du peintre viennois Robin Christian Andersen (* 17 juillet 1890 à Vienne, † 23 janvier 1969 à Vienne) s’étend de la période précédant la Première Guerre mondiale à une phase de création particulièrement intense durant les années 1920 et 1930, jusqu’à ses réalisations tardives des années 1950. À la tête de son école de peinture privée dès 1919, puis au sein de la classe de maître qu’il dirige à l’Académie des beaux-arts de Vienne de 1945 à 1965, Andersen ne cesse de défendre avec rigueur les enseignements hérités de son étude de l’œuvre de Paul Cézanne (1839-1906). Par son engagement, il s’impose comme l’une des figures majeures de la scène artistique autrichienne dans la première moitié du XXe siècle. Il a œuvré avec conviction à la préservation et à la transmission de l’héritage du maître français, bien au-delà de sa disparition.

Biographie

Robin Christian Andersen naît le 17 juillet 1890 à Vienne. Son père, Christian Georgius Andersen, a quitté le Danemark pour s’installer à Vienne où il dirige un atelier de peinture décorative. L’une des trois sœurs de l’artiste, Ida Wilhelmine, épouse en 1913 le peintre Anton Faistauer[1], avec lequel Andersen entretiendra des liens artistiques étroits tout au long de sa vie. Conformément au souhait de son père, il conserve la nationalité danoise jusqu’à sa mort. Entre 1905 et 1907, il fréquente l’école de peinture de Robert Scheffer à Vienne, où il côtoie notamment son futur beau-frère Faistauer, ainsi que Gustav Schütt[2], Anton Peschka[3] et John Quincy Adams[4]. À l’automne 1907, il se présente à l’examen d’entrée de l’Académie des beaux-arts de Vienne, mais échoue à l’admission. Il poursuit alors sa formation à l’école de peinture de Gustav Bauer, qu’il fréquente de 1907 à 1908. Durant les étés 1909 et 1910, il séjourne dans la région d’Ascona, au bord du lac Majeur, aux côtés de Faistauer et Schütt, avec lesquels il effectue également des voyages en Italie.

En 1911, Andersen prend part, dans les locaux du Hagenbund, à la légendaire exposition de peinture et de sculpture (Sonderausstellung Malerei und Plastik) de la Neukunstgruppe, fondée par Egon Schiele. Il devient alors membre de ce groupe d’artistes. En mars 1918, il participe à la 49ᵉ exposition de la Sécession, organisée par Schiele. Ce dernier l’associe également, au printemps de la même année, à la fondation du groupe éphémère Neue Secession Wien, puis, en septembre 1918, à celle du Sonderbund österreichischer Künstler (association indépendante des artistes autrichiens). L’année suivante, Andersen fonde dans son atelier viennois une école de peinture privée, où il formera un grand nombre d’élèves.

De 1919 à 1921, Andersen occupe les fonctions de secrétaire et de directeur du Sonderbund des artistes autrichiens. En août 1919, il participe à la première exposition du groupe d’artistes Der Wassermann à Salzbourg. En 1920, il prend part à la 36e exposition du Hagenbund, dont il devient membre. Cependant, cette manifestation constitue sa seule participation à une exposition au sein de ce groupe, qu’il quitte vers 1923. En 1920, Andersen organise une importante exposition du Sonderbund au Kunstverein de Winterthur en Suisse, qui est également présentée à Genève et à Berne. Après l’autodissolution du Bund österreichischer Künstler - Kunstschau en 1932, il intègre la Sécession viennoise. En 1932, 1934 et 1936, il est invité à participer à la Biennale d’art de Venise.

À l’été 1945, Andersen est chargé de diriger une classe de maître de peinture à l’Académie des beaux-arts de Vienne. De 1946 à 1948, il occupe le poste de recteur de l’Académie, et de 1948 à 1951, celui de vice-recteur. En 1965, il prend sa retraite en tant que professeur émérite de l’Académie de Vienne. À l’automne 1967, la Sécession viennoise organise la première et unique exposition individuelle du vivant de l’artiste. Andersen décède le 23 janvier 1969 à Vienne. Il est enterré au cimetière protestant de Vienne à Simmering.

L’influence de Cézanne sur l’œuvre d’Andersen

Outre des commandes occasionnelles de tapisseries, de vitraux et de peintures murales, Andersen s’est essentiellement consacré à la peinture. Son intérêt pour l’œuvre de Paul Cézanne est notable ; il s’est manifesté dès ses premières années de création et n’a cessé de perdurer par la suite. Andersen a probablement découvert Cézanne par l’intermédiaire de son collègue et beau-frère Anton Faistauer, de trois ans son aîné. À partir de 1910, Faistauer est en effet l’un des premiers peintres autrichiens à s’intéresser à l’art du maître français. Quelques années auparavant, en 1907, l’exposition commémorative de Cézanne au Salon d’Automne à Paris a suscité une première vague d’intérêt pour son œuvre à travers toute l’Europe. La même année, six tableaux du peintre sont présentés à Vienne lors de l’exposition « Postimpressionnisme français » (Französischer Postimpressionismus) organisée par la galerie Miethke. Faistauer, alors âgé de vingt ans et récemment admis à l’Académie des beaux-arts, a probablement suivi cette exposition avec attention. Andersen, qui vient de faire ses études avec Faistauer à l’école de peinture de Robert Scheffer à Vienne, l’a certainement aussi visitée. Une nouvelle occasion d’étudier la peinture de Cézanne à Vienne se présente aux deux jeunes artistes lors de l’exposition « Le Nouvel Art » (Die Neue Kunst), qui se déroule de janvier à février 1913 à la galerie Miethke. Celle-ci présente un aperçu de l’avant-garde française avec des œuvres de Cézanne, van Gogh, Picasso[5], Braque[6] et Léger[7], entre autres. Faistauer y est lui-même représenté aux côtés d’Oskar Kokoschka. Tous deux sont les seuls Autrichiens à figurer dans cette exposition.

Une autre voie par laquelle Andersen a eu l’occasion de découvrir l’œuvre de Cézanne réside dans le matériel iconographique présenté dans la monographie sur le peintre français publiée par Julius Meier-Graefe[8] en 1910. La parution de la deuxième édition de cet ouvrage en 1913 coïncide avec la création d’œuvres majeures de jeunesse d’Andersen, dans lesquelles l’influence du peintre apparaît nettement. Ainsi, la nature morte intitulée Corbeille de pommes de Cézanne, reproduite dans la monographie de Meier-Graefe, semble avoir servi de modèle direct à la Nature morte aux fruits sur nappe blanche (Früchtestillleben auf weißem Tuch) réalisée par Andersen en 1913. Par ailleurs, le tableau de Cézanne Les Joueurs de cartes, également reproduit dans cette monographie, pourrait avoir inspiré le tableau Matelots (Matrosen), daté de 1914. De même, l’œuvre Nature morte aux pommes (Stillleben mit Äpfeln), réalisée par Andersen en 1916, peut être considérée comme une paraphrase d’un célèbre tableau de Cézanne, Nature morte au compotier, qui a d’ailleurs été présentée lors de l’exposition « Évolution de l’impressionnisme en peinture et en sculpture » (Entwicklung des Impressionismus in Malerei und Plastik) à la Sécession de Vienne en 1903.

-

Paul Cézanne, Corbeille de pommes, vers 1885

-

Robin Christian Andersen, Nature morte aux fruits sur nappe blanche (Früchtestillleben auf weißem Tuch), 1913

-

Paul Cézanne, Les Joueurs de cartes, 1885

-

Robin Christian Andersen, Matelots (Matrosen), 1914

-

Paul Cézanne, Nature morte au compotier, 1879/80

-

Robin Christian Andersen, Nature morte aux pommes (Stillleben mit Äpfeln), 1916

Dans les années 1920, l’influence de Cézanne sur le style d’Andersen s’estompe au profit d’une mise en avant d’éléments expressifs. À partir du milieu des années 1920, cette évolution conduit à une synthèse particulièrement originale, où prédominent tant des éléments picturaux et expressifs qu’une composition formellement rigoureuse, rappelant à nouveau l’héritage du maître français. L’admiration d’Andersen pour Cézanne se manifeste notamment par sa prédilection pour la nature morte et le paysage, genres dans lesquels le peintre français a le plus clairement exprimé son impératif d’une « peinture pure ».

Réception de Cézanne dans la peinture autrichienne

La prédominance de ces deux genres picturaux, auxquels s’ajoute celui du portrait, constitue l’un des traits distinctifs de la peinture autrichienne des années 1920 et 1930. Cette orientation peut être en partie attribuée à l’influence exercée par Cézanne en tant que modèle formel, y compris sur des artistes ayant suivi des voies stylistiques divergentes, tels que Josef Dobrowsky ou certains représentants de la Nouvelle Objectivité. Par ailleurs, plusieurs peintres, à l’instar d’Andersen, se sont inspirés du style de Cézanne, parmi lesquels figurent notamment Herbert Boeckl, Gerhart Frankl, Josef Floch[9], Broncia Koller-Pinell[10] et Georg Merkel.

Cette domination des genres picturaux que sont la nature morte, le portrait et le paysage dans la peinture autrichienne entre 1918 et 1938 s’accompagne, en contrepartie, d’une absence significative d’autres thématiques à la même période : représentations d’inspiration surréaliste, sujets à portée socio-critique ou politique, ou encore scènes narratives. L’absence quasi-totale de tendances abstraites dans la peinture autrichienne de cette époque est également frappante. Pour nombre de critiques d’art conservateurs, Cézanne apparaît alors comme une figure de référence, perçue comme un rempart contre l’abstraction, qu’ils rejettent avec fermeté. Les propos du critique Franz Ottmann dans le catalogue de l’exposition « Les principaux maîtres de l’art français au XIXe siècle » (Die führenden Meister der französischen Kunst im neunzehnten Jahrhundert), organisée à la Sécession en 1925 et présentant entre autres des œuvres de Cézanne et de Gauguin, illustrent cette position. Ottmann y qualifie en effet Cézanne et Gauguin de pionniers de la modernité artistique, non pas en tant qu’artisans de la dissolution des formes dans l’abstraction, mais en tant que garants de la continuité de la tradition picturale figurative. Dans cette perspective, il semble que la référence au modèle cézannien ait pu servir de légitimation à la politique culturelle particulièrement conservatrice qui prévalait dans l’Autriche des années 1930 et qui devait progressivement revêtir des traits de plus en plus autoritaires. Dans ce contexte, Andersen et plusieurs des artistes mentionnés précédemment ont occupé une place reconnue au sein du paysage artistique autrichien ; leurs œuvres ont été régulièrement exposées à cette période, notamment dans le cadre de manifestations prestigieuses soutenues par l’État, telles que les participations autrichiennes à la Biennale d’art de Venise en 1932, 1934 et 1936.

Enseignement

L’attachement d’Andersen à Cézanne se manifeste plus tard dans son enseignement, qu’il exerce à partir de 1945 en qualité de professeur de peinture à l’Académie des beaux-arts de Vienne. Il y défend la « peinture pure » de Cézanne, caractérisée par une concentration quasi exclusive sur des éléments formels, l’utilisation obligatoire de lignes de force géométriques constructives ainsi qu’une restriction à un nombre limité de thèmes picturaux et de couleurs qu’il s’impose lui-même. Il n’est guère surprenant que nombre de ses étudiants et étudiantes aient considéré ces méthodes pédagogiques comme trop rigides et didactiques. En 1946-1947, plusieurs artistes talentueux, qui ont fréquenté la classe de peinture d’Andersen au début de leur formation artistique, se tournent ainsi rapidement vers la classe d’Albert Paris Gütersloh, où ils partagent les mêmes conceptions et fonderont par la suite la célèbre école viennoise du réalisme fantastique.

Références et liens externes

- ↑ https://www.deutsche-biographie.de/gnd118531824.html#ndbcontent

- ↑ https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/?curid=36292

- ↑ https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/?curid=7141

- ↑ https://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_A/Adams_John-Quincy_1873_1933.xml?frames=yes

- ↑ https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11919660r

- ↑ https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120557687

- ↑ https://www.fernand-leger.de/

- ↑ https://explore.gnd.network/gnd/118732641

- ↑ https://d-nb.info/gnd/11945890X

- ↑ https://www.belvedere.at/broncia-koller-pinell

Bibliographie

- Smola, Franz : Der Maler Robin Christian Andersen (1890-1969). Leben und Werk. Mit einem Werkverzeichnis aller künstlerischen Arbeiten. 2 Bde. Thèse non publiée de l’Université de Vienne 2017.

- Smola, Franz : Der Maler Robin Christian Andersen (1890-1969). Leben und Werk. Wien, Münster : Lit-Verlag 2024.

Auteur

Franz Smola

Traduit de l’allemand par Irène Cagneau

Mise en ligne : 14/07/2025