« Hilda Polsterer » : différence entre les versions

Page créée avec « Hilda Polsterer (8 octobre 1903, Leobersdorf, NÖ, Autriche – 13 octobre 1969 Vienne, Autriche) est une plasticienne autrichienne active entre Paris et Vienne, tissant ainsi un réseau intellectuel et artistique transnational qu’elle a entretenu jusqu’à sa mort. Ses peintures de l’après-guerre témoignent en particulier des influences françaises sur sa pratique, ce qui permet de la compter parmi les médiatrices du cubisme et du fauvisme français en A... » |

Aucun résumé des modifications |

||

| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||

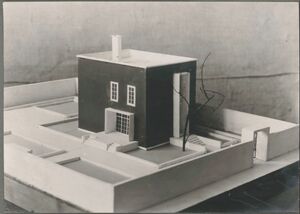

[[File:Landhausmodell.jpg|thumb|Photographie d’une maquette de maison de campagne d’Hilda Polsterer]]Ces études occasionnent des voyages répétés à Paris. Dès octobre 1924, Polsterer y découvre Pablo Picasso, dont les « œuvres »<ref>Correspondance Polsterer/Picasso, 515AP/ C/ 3167</ref> exercent par la suite une influence notable sur ses propres peintures. Puis, à l’occasion de l’[[Exposition internationale des arts décoratifs et industriels de 1925]], elle intègre la délégation autrichienne avec ses camarades Christa Ehrlich<ref>https://explore.gnd.network/gnd/12421102X</ref> et Camilla Birke<ref>https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Camilla_Birke</ref>. Les trois étudiantes d’Hoffmann, qui conçoit le pavillon autrichien, sont chargées des peintures murales du Vitrinenraum [salle des vitrines]. Polsterer expose en outre une maquette de maison de campagne, pour laquelle elle obtient une des nombreuses médailles d’or attribuées à l’Autriche. Au cours de ce second séjour parisien, elle rencontre le créateur de tapisseries Jean Lurçat<ref>https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119136442</ref> qui l’emploie temporairement en tant qu’élève puis exécutante. | [[File:Landhausmodell.jpg|thumb|Photographie d’une maquette de maison de campagne d’Hilda Polsterer]]Ces études occasionnent des voyages répétés à Paris. Dès octobre 1924, Polsterer y découvre Pablo Picasso, dont les « œuvres »<ref>Correspondance Polsterer/Picasso, 515AP/ C/ 3167</ref> exercent par la suite une influence notable sur ses propres peintures. Puis, à l’occasion de l’[[Exposition internationale des arts décoratifs et industriels de 1925]], elle intègre la délégation autrichienne avec ses camarades Christa Ehrlich<ref>https://explore.gnd.network/gnd/12421102X</ref> et Camilla Birke<ref>https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Camilla_Birke</ref>. Les trois étudiantes d’Hoffmann, qui conçoit le pavillon autrichien, sont chargées des peintures murales du Vitrinenraum [salle des vitrines]. Polsterer expose en outre une maquette de maison de campagne, pour laquelle elle obtient une des nombreuses médailles d’or attribuées à l’Autriche. Au cours de ce second séjour parisien, elle rencontre le créateur de tapisseries Jean Lurçat<ref>https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119136442</ref> qui l’emploie temporairement en tant qu’élève puis exécutante. | ||

Toujours aspirante peintre, elle participe à Vienne avec ses toiles aux expositions annuelles du Bund österreichischer Künstler [Union des artistes autrichiens] en 1925 et de la Genossenschaft der bildenden Künstler [corporation des artistes plasticiens] en 1926 au Künstlerhaus, puis retourne à Paris en avril de la même année. Pendant deux mois, elle vit et travaille dans l’atelier de tapisserie de Lurçat avant de solliciter « une place de dessinatrice aux conditions de 1600f par mois »<ref>Dossier du Personnel n°38.743, Mlle Hilda Polsterer, Collection Printemps Héritage, Paris à l’Atelier Primavera du Printemps. Cependant, elle doit quitter son nouvel emploi moins d’un mois après le début de son contrat pour des raisons de santé. Pendant une décennie, elle continue pourtant de créer des tapis pour Primavera avec un statut – précaire – de collaboratrice indépendante. Jusqu’à 1935, ses designs sont exposés avec ceux de l’Atelier au Salon d’Automne, au Salon des Artistes Décorateurs, au Musée Galliera, au Salon des Surindépendants et à la Petite Foire des Arts Décoratifs Modernes du Printemps, mais aussi à Madrid à l’occasion de l’Exposition française de 1927. | Toujours aspirante peintre, elle participe à Vienne avec ses toiles aux expositions annuelles du Bund österreichischer Künstler [Union des artistes autrichiens] en 1925 et de la Genossenschaft der bildenden Künstler [corporation des artistes plasticiens] en 1926 au Künstlerhaus, puis retourne à Paris en avril de la même année. Pendant deux mois, elle vit et travaille dans l’atelier de tapisserie de Lurçat avant de solliciter « une place de dessinatrice aux conditions de 1600f par mois »<ref>Dossier du Personnel n°38.743, Mlle Hilda Polsterer, Collection Printemps Héritage, Paris</ref> à l’Atelier Primavera du Printemps. Cependant, elle doit quitter son nouvel emploi moins d’un mois après le début de son contrat pour des raisons de santé. Pendant une décennie, elle continue pourtant de créer des tapis pour Primavera avec un statut – précaire – de collaboratrice indépendante. Jusqu’à 1935, ses designs sont exposés avec ceux de l’Atelier au Salon d’Automne, au Salon des Artistes Décorateurs, au Musée Galliera, au Salon des Surindépendants et à la Petite Foire des Arts Décoratifs Modernes du Printemps, mais aussi à Madrid à l’occasion de l’Exposition française de 1927. | ||

À partir de la fin 1926, elle est hébergée chez ses employeurs Charlotte et René Guilleré au 29 avenue Junot à Paris. Polsterer fréquente le cercle du dadaïste Tristan Tzara<ref>https://www.ledelarge.fr/9752_artiste_TZARA_Tristan_</ref> dont elle est voisine, amante puis amie.<ref>Correspondance Polsterer/Tzara, Ms23186 – 124-154</ref> Ainsi, selon les mémoires de Milan Dubrovic, elle aurait connu Louis Aragon, Hans Arp, Sophie Taueber-Arp, André Breton, Paul Éluard et Richard Huelsenbeck.<ref>Dubrovic 1985, 200-204</ref> Elle entretient également des liens avec ses anciennes camarades et retourne plusieurs fois en Autriche pour passer ses vacances à Waldegg chez sa cousine Helga Zugmayer. | À partir de la fin 1926, elle est hébergée chez ses employeurs Charlotte et René Guilleré au 29 avenue Junot à Paris. Polsterer fréquente le cercle du dadaïste Tristan Tzara<ref>https://www.ledelarge.fr/9752_artiste_TZARA_Tristan_</ref> dont elle est voisine, amante puis amie.<ref>Correspondance Polsterer/Tzara, Ms23186 – 124-154</ref> Ainsi, selon les mémoires de Milan Dubrovic, elle aurait connu Louis Aragon, Hans Arp, Sophie Taueber-Arp, André Breton, Paul Éluard et Richard Huelsenbeck.<ref>Dubrovic 1985, 200-204</ref> Elle entretient également des liens avec ses anciennes camarades et retourne plusieurs fois en Autriche pour passer ses vacances à Waldegg chez sa cousine Helga Zugmayer. | ||

Version du 27 octobre 2025 à 11:54

Hilda Polsterer (8 octobre 1903, Leobersdorf, NÖ, Autriche – 13 octobre 1969 Vienne, Autriche) est une plasticienne autrichienne active entre Paris et Vienne, tissant ainsi un réseau intellectuel et artistique transnational qu’elle a entretenu jusqu’à sa mort. Ses peintures de l’après-guerre témoignent en particulier des influences françaises sur sa pratique, ce qui permet de la compter parmi les médiatrices du cubisme et du fauvisme français en Autriche.

Biographie

Hilda Carla Polsterer, fille unique de Karoline et Josef Polsterer, grandit dans une famille bourgeoise de l’industrie périurbaine du sud de Vienne, puisque son père est le propriétaire d’une briqueterie à Leobersdorf.[1] Au Mädchen-Lyzeum Frauengasse [lycée pour filles de la Frauengasse] de Baden, elle apprend le français, qui était la première langue vivante enseignée jusqu’en 1938[2]. Après sa Matura [baccalauréat autrichien] en juin 1920, elle déménage dans la capitale autrichienne pour y faire des études d’art. Pendant deux ans, elle est élève de la Kunstschule für Frauen und Mädchen[3] avant d’intégrer la classe de peinture de Bertold Löffler à la Kunstgewerbeschule [École des Arts Appliqués]. Néanmoins, elle quitte progressivement son enseignement au cours de l’année 1923-1924 à la faveur de celui de Josef Hoffmann, professeur d’architecture.

Ces études occasionnent des voyages répétés à Paris. Dès octobre 1924, Polsterer y découvre Pablo Picasso, dont les « œuvres »[4] exercent par la suite une influence notable sur ses propres peintures. Puis, à l’occasion de l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels de 1925, elle intègre la délégation autrichienne avec ses camarades Christa Ehrlich[5] et Camilla Birke[6]. Les trois étudiantes d’Hoffmann, qui conçoit le pavillon autrichien, sont chargées des peintures murales du Vitrinenraum [salle des vitrines]. Polsterer expose en outre une maquette de maison de campagne, pour laquelle elle obtient une des nombreuses médailles d’or attribuées à l’Autriche. Au cours de ce second séjour parisien, elle rencontre le créateur de tapisseries Jean Lurçat[7] qui l’emploie temporairement en tant qu’élève puis exécutante.

Toujours aspirante peintre, elle participe à Vienne avec ses toiles aux expositions annuelles du Bund österreichischer Künstler [Union des artistes autrichiens] en 1925 et de la Genossenschaft der bildenden Künstler [corporation des artistes plasticiens] en 1926 au Künstlerhaus, puis retourne à Paris en avril de la même année. Pendant deux mois, elle vit et travaille dans l’atelier de tapisserie de Lurçat avant de solliciter « une place de dessinatrice aux conditions de 1600f par mois »[8] à l’Atelier Primavera du Printemps. Cependant, elle doit quitter son nouvel emploi moins d’un mois après le début de son contrat pour des raisons de santé. Pendant une décennie, elle continue pourtant de créer des tapis pour Primavera avec un statut – précaire – de collaboratrice indépendante. Jusqu’à 1935, ses designs sont exposés avec ceux de l’Atelier au Salon d’Automne, au Salon des Artistes Décorateurs, au Musée Galliera, au Salon des Surindépendants et à la Petite Foire des Arts Décoratifs Modernes du Printemps, mais aussi à Madrid à l’occasion de l’Exposition française de 1927.

À partir de la fin 1926, elle est hébergée chez ses employeurs Charlotte et René Guilleré au 29 avenue Junot à Paris. Polsterer fréquente le cercle du dadaïste Tristan Tzara[9] dont elle est voisine, amante puis amie.[10] Ainsi, selon les mémoires de Milan Dubrovic, elle aurait connu Louis Aragon, Hans Arp, Sophie Taueber-Arp, André Breton, Paul Éluard et Richard Huelsenbeck.[11] Elle entretient également des liens avec ses anciennes camarades et retourne plusieurs fois en Autriche pour passer ses vacances à Waldegg chez sa cousine Helga Zugmayer.

Polsterer, souhaitant s’émanciper de son statut de dessinatrice sur commande, tente de se faire reconnaître comme artiste autonome.[12] La Galerie Jeanne Castel, qui entame au début des années 1930 un programme d’exposition germanophile,[13] organise dès mai 1930 sa première exposition monographique. La même année, une tapisserie en haute-lisse d’une série réalisée en 1929 par l’Atelier Coupé à Aubusson à partir de ses cartons est sélectionnée pour le salon de l’Union des Artistes Modernes[14]. Ce dernier, créé en 1929 par des artistes indépendants comme Le Corbusier et Robert Mallet-Stevens, prône une synthèse de tous les arts accessibles pour permettre un renouvellement social:[15] Polsterer s’appuie sur ses réseaux amicaux viennois comme parisiens pour diffuser des photographies de ces tapisseries – réalisées par l’Américaine Thérèse Bonney[16] rencontrée à Paris – qui donnent lieu à plusieurs articles monographiques illustrés élogieux, aux États-Unis d’abord[17], puis en France[18], en Autriche[19] et aux Pays-Bas[20]. Quatre de ces tapisseries seront exposées et saluées l’année suivante au Salon d’Automne. Bien que ses peintures ne rencontrent pas le même succès critique, le critique d’art Jean Cassou[21] parraine Polsterer pour le Grand Prix de la Peinture de 1932, organisé par le galeriste Georges Bernheim, où elle est l’une des six femmes parmi les soixante-quinze participant·e·s.[22] En 1937, à nouveau grâce au soutien d’une amie, la décoratrice Marguerite Steinlen, nièce du peintre Théophile-Alexandre Steinlen, prend fin une période de cinq ans sans exposition – connue à ce jour – en son nom propre. En effet, le duo de décoratrices crée des maquettes de théâtre[23] pour le Pavillon de l’Union Corporative de l’Art Français de l’Exposition internationale des arts et techniques appliqués à la vie moderne à Paris.

Hilda Polsterer retourne en Autriche entre fin 1937 et début 1938 pour des « raisons familiales »[24]. Il est probable que la montée du nationalisme, qui pousse Charlotte Guilleré à répondre de l’activité de Primavera en termes de rénovation de l’artisanat français – francisant au passage le prénom d’Hilda en Alice qu’elle mentionne parmi les collaborateurs de longue date[25] –, ainsi que la xénophobie ambiante aient participé à son départ. Après l’Anschluss, Polsterer épouse le philologue Otto Anton Schuöcker le 8 juillet 1938 et emménage avec lui dans un appartement Hessgasse 7, dans le centre de Vienne.[26] Il est mobilisé et envoyé sur le front de l’Est, où il décède en août 1942. L’année suivante, Polsterer change son statut administratif pour celui de « Vertreterin » [représentante].[27] N’étant pas devenue membre de la Reichskammer der bildenden Künste [Chambre des beaux-arts du Reich], elle ne pouvait avoir accès à du matériel pour peindre depuis 1938. Après la chute du régime nazi, Polsterer rejoint l'union professionnelle des artistes plasticiens [Berufsvereinigung der bildenden Künstler] affranchie de la tutelle nazie, se déclare de nouveau administrativement artiste en 1947[28] et adhère à la jeune section autrichienne de l’Art Club[29][30]. Membre de son noyau dur,</ref>Denk, Wolfgang / Otto Breicha 2003, 10</ref> elle participe à huit des dix-huit expositions collectives qui ont lieu entre 1948 et 1952. Par ces contributions, Polsterer diffuse le cubisme et le fauvisme en Autriche, où la documentation sur ces mouvements qualifiés de dégénérés par les nazis reste rare. Les critiques contemporaines reconnaissent particulièrement l’influence de Pablo Picasso, Georges Braque[31] et Henri Matisse dans ses huiles sur panneaux d’aggloméré, ce qui la rapproche notamment de Gerhild Diesner et Louise Merkel-Romée[32]<. A l’occasion d’une exposition monographique en octobre 1952 au Wiener Konzerthaus l’une de ses peintures est acquise par la Österreichische Galerie,[33] prédécesseuse du musée du Belvédère, témoignant d’une amorce d’institutionnalisation. Après une participation à la Malerinnen-Biennale [Biennale des femmes peintres] de Bozen de 1954 aux côtés de Gerhild Diesner, Johanna Muthspiel et Johanna Schidlo,[34], ainsi qu’à deux expositions de la Sécession viennoise en 1956 et 1961, la plasticienne cesse son activité publique de peintre et se limite progressivement à des esquisses de toiles inachevées.

Avant même ses premières expositions d’après-guerre, dès 1945, Polsterer intervient activement dans le paysage culturel autrichien par l’organisation d’un salon littéraire et artistique dans son appartement viennois. S’y fréquentent des membres d’une jeune génération, à l’instar de la photographe Inge Morath et des écrivaines Ilse Aichinger et Ingeborg Bachmann, mais aussi des architectes connus de l’entre-deux-guerres, tels qu’Oswald Haerdtl[35] et Max Fellerer[36] avec qui elle a travaillé pour l’Exposition de 1925, ainsi que diverses personnalités viennoises d’alors. Parmi elles, le père dominicain et écrivain Diego Goetz, le prêtre et collectionneur Otto Mauer, les journalistes Hans Weigel[37], Jörg Mauthe, Lilly von Sauter, Zeno von Liebl et Bobby Löcker, le professeur Viktor Frankl, l’artiste Kurt Moldovan, la costumière Ernie Kniepert ou encore Oscar Fritz, Ursula Schuh, Joseph Fürst Schwarzenberg et Franz Ritschel.[38] Ses invitations s’adressent également à des membres de l’administration de l’occupation française, comme le chargé des affaires culturelles Jean Rouvier, et à des acteurs privés des relations culturelles franco-autrichiennes comme Alexander Auer, co-organisateur du Forum Alpbach. Médiation que Polsterer tente également de réaliser, par exemple lorsqu’elle réunit, entre 1946 et 1947, autour de leurs productions théâtrales respectives Tristan Tzara et Hans Weigel.

Pour ce dernier, elle réalise en 1947 des décors de théâtre pour la pièce Seitensprünge 77, expérience qu’elle renouvelle entre autre pour Gigi de Colette au Wiener Volkstheater pour la saison 1953/54. Polsterer poursuit cette collaboration avec Weigel dans le domaine graphique, puisqu’elle illustre son hebdomadaire Der Optimist en 1948. Son activité d’illustratrice, débutée dès 1946 pour le journal Welt am Abend publié par le service d’information français, reprend au cours des années 1950. En 1953 elle illustre par exemple la nouvelle Die Farben der Kindheit [les couleurs de l’enfance] de Christine Bustas publiée par Weigel, qui lui demande également l’illustration du guide Wien für Anfänger [Vienne pour les débutants], publié en 1957 par l’office de tourisme. Au cours des années 1960, elle devient l’illustratrice attitrée – et l’amie proche – du poète George Saiko[39]. Leur collaboration culmine avec une édition limitée en grand format de la nouvelle poétique Der feindliche Gott [Le Dieu ennemi] en 1964, texte illustré de lithographies de la dessinatrice. Au cours années 1960, Polsterer se retire chez sa cousine à Waldegg, où elle décède le 13 octobre 1969 à l’âge de 66 ans.

Références et liens externes

- ↑ https://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/wien/leobersdorf/01-11/?pg=193

- ↑ Feuerstein 1999, 83-98

- ↑ https://de.wikipedia.org/wiki/Wiener_Frauenakademie

- ↑ Correspondance Polsterer/Picasso, 515AP/ C/ 3167

- ↑ https://explore.gnd.network/gnd/12421102X

- ↑ https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Camilla_Birke

- ↑ https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119136442

- ↑ Dossier du Personnel n°38.743, Mlle Hilda Polsterer, Collection Printemps Héritage, Paris

- ↑ https://www.ledelarge.fr/9752_artiste_TZARA_Tristan_

- ↑ Correspondance Polsterer/Tzara, Ms23186 – 124-154

- ↑ Dubrovic 1985, 200-204

- ↑ Correspondance Polsterer/Ehrlich, 0764.2, NL-HaRKD-0764

- ↑ Gispert 2006, 606-607

- ↑ https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb123692645

- ↑ Manifeste de l’U.A.M. 26 janvier 1929

- ↑ https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/collections-numerisees/recemment-numerise/therese-bonney-photographe-de-la-modernite

- ↑ New York Sun, 12.5.1930, 18

- ↑ Terrier 1930, 123-128

- ↑ Rochowanski 1930, 135-143

- ↑ Op de hoogte, 01.11.1930, 339

- ↑ https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb118954554

- ↑ Gauthier 1932, 13

- ↑ Catalogue général officiel de l’Exposition 1937, 512-515

- ↑ Dubrovic 1985, 203

- ↑ Guilleré 1938, 3-8

- ↑ Polt-Heinzl 2020, 224

- ↑ Polt-Heinzl 2020, 224

- ↑ Polt-Heinzl 2020, 224

- ↑ https://explore.gnd.network/gnd/2070125-1

- ↑ Protocole n°1 sur la réunion du comité de l’Art Club du 09.01.53, AKB-VN-54-D-68

- ↑ https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120557687

- ↑ https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Louise_Merkel-Romée

- ↑ Acte d’acquisition du 24 octobre 1952, Archiv der Ö. G. Belvedere Wien

- ↑ Polt-Heinzl 2020, 228

- ↑ https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Oswald_Haerdtl

- ↑ https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Max_Fellerer

- ↑ https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Hans_Weigel

- ↑ Polt-Heinzl 2020, 225

- ↑ https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/George_Saiko

Bibliographie

Publications importantes de la personne relatives au sujet

- Polt-Heinzl, Evelyn : Hilda Polsterer - Suche nach einer Salonière der Nachkriegszeit. In : Markus Ender, Ingrid Fürhapter, Anter Unterkircher (dir.) : Literaturvermittlung und Kulturtransfer nach 1945 : Ludwig von Ficker im Kontext. Innsbruck : Studien Verlag 2020, p. 219-235.

Littérature scientifique se rapportant à la personne / l’institution de manière générale

- Bauer, Christian / Birgit Borchhardt-Birbaumer (dir.) : Aufbrüche: Künstlerinnen des Art Club (Cat. Exp. Landesgalerie Niederösterreich). Krems, Köln : Landesgalerie Niederösterreich 2021.

- Denk, Wolfgang / Otto Breicha, Mythos Art Club : der Aufbruch nach 1945 (Cat. Exp. Kunsthalle Krems), Krems : Kunsthalle Krems 2003.

- Feuerstein, Michaela : Der verlorene Kampf gegen den Vorrang des Englischen. Die französische Sprach- und Schulpolitik. In : Thomas Angerer et Jacques Le Rider (dir.), „Ein Frühling, dem kein Sommer folgte"? : Französisch-österreichische Kulturtransfers seit 1945. Vienne, Cologne, Weimar : Böhlau, 1999, p. 83-98

- Gispert, Marie : « L'Allemagne n'a pas de peintres » : diffusion et réception de l'art allemand moderne en France durant l'Entre-deux-guerres, 1918-1939, Thèse de doctorat non publiée, Paris : Paris I 2006.

- Meder, Iris : Lilly Steiner und der Loos-Kreis in Paris. In : Andrea Winklbauer (dir.) : Moderne auf der Flucht : österreichische KünstlerInnen in Frankreich 1938 – 1945 (Cat. Exp. Jüdisches Museum Wien). Wien : Turia + Kant 2008, p. 112‑127.

- Secklehner, Julia : « Feminine horror » or « eminent Viennese specialty » ? : Vienna’s Kunstgewerblerin in Paris, 1925. In : Art East Central 2023, no 3, p. 13‑36.

Archives

- Acte d’acquisition du 24 octobre 1952, Archiv der Ö. G. Belvedere Wien, Vienne.

- Archiv der Berufsvereinigung der bildenden Künstler Österreichs, Landesverband Wien, Niederösterreich und Burgenland

Dossier du Personnel n°38.743, Mlle Hilda Polsterer, Collection Printemps Héritage, Paris.

- Dubrovic, Milan : Veruntreute Geschichte die Wiener Salons und Literatencafés. 1. Aufl. Berlin : Aufbau-Taschenbuch-Verl 2001.

- Correspondance Polsterer/Ehrlich (entre 1926 et 1935), 0764.2, NL-HaRKD-0764, Archives de Christa Ehrlich, RKD, La Hague.

- Correspondance Polsterer/Ehrlich (17 octobre 1924), 515AP/ C/ 3167, Musée national Picasso, Paris.

- Correspondance Polsterer/Tzara, Ms23186 – 124-154, Bibliothèque Littéraire Jacques Doucet, Paris.

- Catalogue général officiel de l’Exposition internationale des arts et des techniques dans la vie moderne, Tome I (2e édition), Paris 1937, p. 512-515.

- Gauthier, Maximilien : Le Grand Prix de la Peinture. In: Les Hommes du jour, 14 avril 1932, 13.

- Guilleré, Charlotte : Au sujet de l’artisanat dirigé. In : Beaux-Arts, 8 avril 1938, 3-8.

- Manifeste de l’U.A.M., lu au club Mallet-Stevens le 26 janvier 1929, HERB 148, Listes, correspondance et textes (1929-1962), Fonds Herbst, Musée des Arts Décoratifs, Paris.

- Op de hoogte [année 27], n°12, 01.11.1930, p. 339

- Parisian Maker of Tapisteries Achieves Starling Effects Inspired by African Natives. In: The New York Sun, 12.5.1930.

- Protocole n°1 sur la réunion du comité de l’Art Club du 09.01.53, AKB-VN-54-D-68, Archives de Carl Unger, Archiv der Ö. G. Belvedere Wien, Vienne.

- Rochowanski, Leopold Wolfgang : Ein Führer durch das Österreichische Kunstgewerbe, Vienne 1930, p. 135-143.

- Terrier, Max : Les tapisseries d’Hilda Polsterer. In : Art et décoration : revue mensuelle d'art moderne, Paris 01.10.1930, p. 123-128.

Autrice

Louisa Chaton

Mise en ligne : 27/10/2025